絵画土器

(かいがどき)

絵画土器は、文字資料のない弥生時代の生活を垣間見る上で、銅鐸に描かれた絵画と共に重要な資料となっています。弥生時代中期に最も多く描かれていて、奈良盆地中・南部地域から数多く見つかっています。集中絵画土器に描かれたモチーフには人物像や鹿、家屋など身近な題材が描かれおり、溝や井戸、河川などからの出土例が多い傾向があります。

橿原市内では、中曽司遺跡をはじめ四分遺跡や上ノ山遺跡、更に坪井・大福遺跡からは人物線刻画土器が見つかっています。

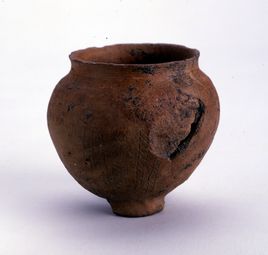

四分遺跡出土絵画土器(奈良文化財研究所蔵)

四分遺跡出土絵画土器(奈良文化財研究所蔵)

四分遺跡出土絵画土器(奈良文化財研究所蔵)

中曽司遺跡では、建物や竜が描かれた絵画土器が見つかっています。建物は弥生時代中期後半の広口壷に描かれていました。肩部から胴部にかけて平屋式、入母屋式(いりもやしき)、竪穴(たてあな)住居が描かれています。残存する部分片だけでも6棟が描かれていました。全国でもこれだけまとまって家屋の絵が描かれた例はありません。家屋全体の線は先の鋭利な工具によって描き、屋根の部分は格子(こうし)状に表現されています。おそらく当時の”ムラ”の様子が土器全体に描かれていたのでしょう。

また別の壷の口縁部の内側には、龍と思われる画像が描かれていました。龍は想像上の動物のため、中国製の銅鏡などに描かれた具象化された龍とは異なり、絵画土器のモチーフとなった龍は四足がなく、足はヒレ状のもので表現され、体をくねらせた形状で描かれており、頭部は時代が下るにつれ省略化されるようになっていきます。中曽司遺跡の龍は一部ですが、体部の下にヒレ状の突起が表現されており、体部は平行する直線で表現されています。龍が描かれた絵画土器は水に関わる遺構から出土した例が多いとの指摘もあり、水に関わる祭祀に用いられた可能性も考えられます。

中曽司遺跡出土絵画土器(家屋)

上段・平屋式家屋、下段・入母屋式家屋

平屋式家屋

中曽司遺跡出土絵画土器(龍)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

文化財保存活用課

奈良県橿原市川西町858-1(歴史に憩う橿原市博物館内)

電話:0744-47-1315

お問い合わせフォーム

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年03月28日