興善寺跡(平安~江戸時代)

(こうぜんじあと)

天香久山の文殊さんで親しまれている興善寺は、戒外(かいげ)町集落の北端にあります。周辺には、「文殊院・太師院・照明院・最勝院・遍勝院・多聞院・吉祥院」などの寺院に関連する字名が残っていることや奈良時代の瓦が出土することから、戒外町集落一帯が寺域であったとされています。鎌倉時代には西大寺(奈良市)を中興した興正菩薩叡尊(こうしょうぼさつえいそん)が1250年と1281年に興善寺で法恵(ほうえ)を営んでいます。その後は、豊臣秀吉・秀頼、徳川家康からの寄進も受けています。

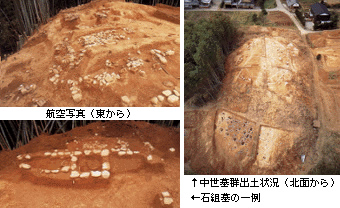

発掘調査では、鎌倉時代(13世紀後半~14世紀前半)の火葬墓群が東西20メートル、南北10メートルの独立丘陵頂部平坦地上にあり、それに伴う大量の火葬人骨が出土しました。東端には既に墓標などが失われた盟主墓と考えられる一辺約10メートル、高さ約1メートルの二段からなる方形土壇があります。その西側は幅約10メートルの東西方向の空間地がひろがっており、その南北に群を構成して五輪塔、宝篋印塔(ほうきょういんとう)、石組墓、土壙墓(どこうぼ)が20墓以上確認されました。

火葬墓の蔵骨器には東海地方(愛知県)や美濃地方(岐阜県)で生産された瀬戸焼や常滑(とこなめ)焼の陶器の瓶子(へいし)、四耳壷(しじこ)、三筋壷(さんきんこ)や大甕、東播磨地域(兵庫県)産の須恵器、土師器の羽釜、巴・菊・桜・車輪文様が印刻された瓦質(がしつ)火鉢などが用いられています。また、副葬品には小刀や古銭の他に中国製の青磁碗、瀬戸焼陶器の水注(みずさし)などがあります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

文化財保存活用課

奈良県橿原市川西町858-1(歴史に憩う橿原市博物館内)

電話:0744-47-1315

お問い合わせフォーム

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年03月28日