避難行動要支援者制度について

橿原市避難行動要支援者制度について

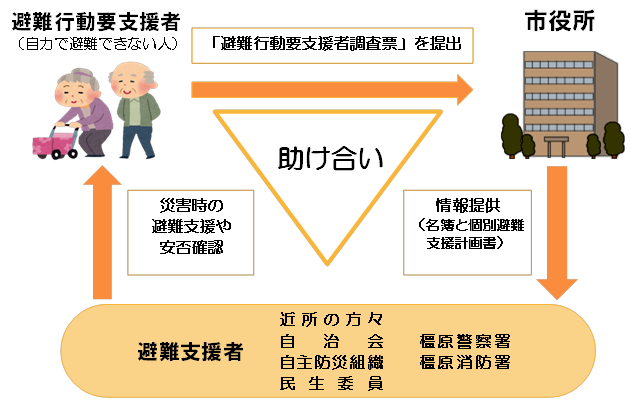

「地域の助け合い(共助)」で避難行動要支援者を支援する制度です

阪神・淡路大震災において、地震で倒壊した建物から救助され、生き延びることができた人の約8割が家族や近所の住民(共助)によって救出され、消防や自衛隊など(公助)によって救助された人は約2割に留まるとの調査結果(平成26年度版防災白書)もあり、大規模広域災害時の「公助の限界」が明らかになっています。

また、東日本大震災でも多くの尊い命が失われましたが、中でも高齢者の死亡者数は全体の6割であり、障がい者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍に上りました。こうした教訓を踏まえて、平成25年に災害対策基本法が改正され、市町村は「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けられました。

自力での避難が難しく、家族以外からの避難支援を必要とする高齢者や障がい者の方など(避難行動要支援者)を名簿に登録し、平常時から地域の民生委員や自治会、警察・消防などの避難支援等関係者に名簿を提供することによって、災害時の避難支援や安否確認に役立てます。

制度の対象となる方

以下の方のうち、避難行動要支援者名簿への登録に同意された方が対象となります。

- 介護保険制度における要介護1~5に該当する方

- 身体障害者手帳1・2級に該当する方

- 療育手帳Aに該当する方

- 精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方

- 重症難病患者の方

- 上記1.~5.に準じ、避難支援を希望する方 (自治会、民生委員等が支援の必要を認めた方)

制度の流れ

1.調査票の提出

調査票への記入・返送

毎年12月頃、制度の対象者(1.~5.)のうち避難行動要支援者調査票に未回答の方(注釈)へ調査票を郵送します。郵送された方は、調査票へ記入の上、同封の返信用封筒にて提出期限までに福祉総務課宛に返送してください。調査票では、名簿の登録へ「同意する(避難できない)」か「同意しない(避難できる)」を選択し、「同意する(避難できない)」を選択された場合は署名をした上で、緊急連絡先などの必要事項を記入していただきます。

(注釈)制度の対象者のうち、6.の方で名簿への登録を希望する場合や過去の調査票回答時から変更点がある場合は、福祉総務課宛に問い合わせてください。

避難支援者の登録

「同意する(避難できない)」を選択された場合、避難支援者(注釈)を記載する欄がありますが、災害時に避難の手助けをしていただける方(ご近所で長期にわたり引き受けてもらえる方)の了承を得た上で、記入してください。2名の登録を推奨しています。

(注釈)避難支援者は普段のお付き合いを通じてできる範囲での支援をしていただきますが、支援できなかった場合の責任を負うことはありません。

2.名簿への登録

市は調査票に「同意する(避難できない)」と回答された方(避難行動要支援者)の名簿を作成します。

3.民生委員による聞き取り調査

市は新たに名簿に登録した避難行動要支援者の個別避難計画書を作成します。また、毎年5月~7月頃にかけて地域の民生委員が個別に訪問し、計画書の内容について聞き取り調査を行います。

4.名簿情報の提供

聞き取り調査終了後、市は避難行動要支援者名簿および個別避難計画書を避難支援等関係者(自治会または自主防災組織、民生委員、橿原警察署、奈良県広域消防組合橿原消防署)へ提供し、平常時から情報を共有することによって避難支援に役立てていきます。

5.名簿情報の取り扱い

市は関係法令や条例などに基づき、厳正に個人情報の管理運用を行います。また名簿や個別避難計画書の情報は避難行動要支援者の避難支援や災害等の緊急時の安否確認以外の目的で使用しません。

名簿登録後の心がけ

災害時は避難支援者自身も被災者となる可能性があるため、避難行動要支援者名簿に登録されていたとしても、必ず支援を受けられるとは限りません。

日頃よりそれぞれの状況に応じて、自ら災害への備えをしていただくことや、近隣の方との交流を深め、お互いに助け合える良好な関係を築いておくことが大切です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総務課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話:0744-46-9002

お問い合わせフォーム

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年03月28日