自主防犯ボランティア活動

自主防犯ボランティア活動を始めませんか?

犯罪を起こさせない地域の輪

地域住民の方々が防犯パトロールなど防犯ボランティア活動を実施することは、子どもを狙った犯罪や、空き巣、ひったくり、自転車盗など街頭の犯罪を抑止する効果があります。わたしたちの街でも、子どもの登下校時の見守り活動の他、青色防犯パトロールや夜間の防犯パトロールなどたくさんの「防犯ボランティア」の皆さんが活躍しています。

安全で安心して暮らせる地域社会の実現のために、今、地域が一丸となって防犯に取り組むことが求められています。あなたも始めてみませんか?

- 一人ひとりの心がけと地域の結束力

- 地域で取り組む防犯活動

- 地域防犯パトロールで安全安心なまちづくり」

はじめてみませんか?防犯ボランティア活動

(1)自主防犯ボランティア活動とは、

自主防犯ボランティア活動とは、犯罪のない安全で安心なまちづくりを実現するために、町内会やPTA、会社、老人クラブなど地域に居住する方々が自主的に行う防犯活動です。

- パトロールや子どもの見守り活動を通して犯罪を予防する。

- まちをきれいにして犯罪者を遠ざける環境をつくる。

- 住民が被害者とならないよう意識啓発を行う。など

自主防犯ボランティア団体

地域において、犯罪の未然防止を目的として自主的に防犯活動に取り組む団体を「自主防犯ボランティア団体」といいます。「自主防犯ボランティア団体」の主体は、地域の自治会、老人会、PTA、商店街組合、NPOなど様々で、主に徒歩での防犯パトロールや通学路における子どもの保護・誘導などの活動をしている団体が多く、最近では通学路以外で子どもの保護を行う団体、自動車による防犯パトロールを行う団体、危険箇所の点検などを行う団体も増加しています。

基本的な心構え(ポイント)~できることからはじめてみましょう!

- 自主防犯ボランティアの基本的な心構えは、「気楽に」「気長に」「無理をしない」です。

- 日常生活の中で、できる人が、できるときに、できることを無理なく行うことが長続きの秘訣です。

警察庁>>自主防犯ボランティア活動支援サイト

警察庁自主防犯ボランティアサイト(外部リンク)は、「新たにボランティアを立ち上げたい」、「他の団体と情報交換したい」などの要望に応えるために、警察庁が2005年11月11日に開設したサイトです。各団体の連携強化が促進されるとともに、継続的、効率的な活動が行われることを目標としています。

自主防犯ボランティア団体の立ち上げ方法をはじめとして、犯罪抑止につながった好事例の紹介など、とても充実した内容となっており、自主防犯ボランティア団体の方々は必見です。

(2)防犯活動の進め方

- 有志を募りましょう。

自治会・PTA・会社・学生・老人クラブなど、地域に居住する方や勤務する方でパトロールのできる方を募集しましょう。 - 責任者を決めましょう。

メンバーが集まれば、活動を効果的なものにするため、責任者・副責任者を決めましょう。 - 地域のことを知りましょう。

地域でどのような犯罪が発生しているのか、どのようなことが問題になっているのか、まずは地域の実態を把握しましょう。 - 活動内容を決めましょう。

活動の目的を明確にし、それに沿った活動方法を決定しましょう。 - できることからはじめましょう。

活動の基本は「気軽に、気長に、無理せずに」です。参加できる人員によって活動は限られます。活動の日時や場所など計画を立てる際は、こうした点も考慮しましょう。

- 活動を次につなげましょう。

活動終了後は、反省・検討会を行い、活動の見直しをしましょう。また、活動の内容や反省点などを日誌などに記録しておくことで、次の人への引継ぎがスムーズに行うことができます。

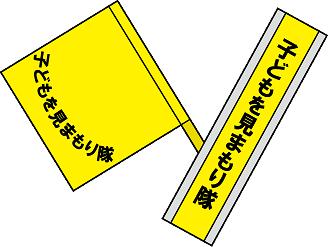

(3)パトロールはなるべく目立つ姿で・・・!

防犯活動は動きやすく、目立つ服装で行いましょう。防犯パトロールは、泥棒などに犯罪の機会を与えないことが最大の目的です。地域住民が力をあわせ、防犯活動を積極的に行っていることをアピールするのが犯罪抑止につながっています。

パトロールする時は、防犯活動を示すジャンパー、ベスト、腕章およびタスキなど統一した目立つ服装(反射材付)を着用したり、携帯誘導灯など光を発するもの、拍子木や鈴(ハンドベル)などを携行すると存在感を強く示すことができ、効果があります。ケガ防止のためにも長袖、長ズボンなど肌が隠れる服を選びましょう。

また、日常的に住民同士のあいさつ(声かけ)なども高い効果があります。

- メモ帳・筆記用具

- 懐中電灯

- 防犯ブザー・警笛

- 携帯電話・カメラ

(4)活動方法のいろいろ

1.防犯パトロール

地域内の見回りをすることで、犯罪者にスキを与えないことを目的とします。不審者(車)がいないか、危ない箇所がないかをチェックするとともに、地域の人に積極的に声をかけてコミュニケーションを図りましょう。

- 青少年の非行防止を目的とした夜間のパトロール

- 子どもの安全を目的とした登下校のパトロール

- 犯罪多発地帯や多発時間帯を重点に行うパトロール

- 夏休みなど中高生を巻き込んで行うパトロール

2.子どもの見守り活動

子どもをねらった犯罪は、登下校時に起こりやすいことから、子どもたちの登下校に合わせて通学路に立ち、安全を確保するための活動です。

3.地域の防犯診断

公園、道路、駐車場などの危険度・安全度をチェックして改善を図ることが必要です。過去に犯罪が発生した場所だけでなく、見通しの悪い場所、夜間暗い場所など問題となる箇所や、交番や子ども110番の家など安心な場所も合わせてチェックするようにしましょう。

4.犯罪に強い環境づくり

ポイ捨て、放置自転車、落書きなどがそのままになっている状況は、住民がまちに無関心であることを表します。地域の清掃活動や一戸一灯運動、近所同士での声のかけあいなど身近なところから犯罪に強い環境づくりをはじめましょう。

5.広報啓発活動

地域の犯罪情報や防犯対策など情報は地域全体で共有し、住民一人ひとりの防犯意識を高め、各自の防犯に役立ててもらうことが大事です。回覧板、チラシ、ポスターなどを活用して、積極的な啓発活動を行ったり、防犯教室を開催したりしましょう。

(5)防犯活動のポイント・着眼点

- 2人以上で行いましょう。

トラブルや緊急事態に備えて複数で行動しましょう。 - 積極的なあいさつを心がけましょう。

犯罪者は声をかけられることを嫌うため、「おはようございます」「こんばんは」といったあいさつをするだけでも十分な効果があります。

- 注意を呼びかけましょう。

自転車の前カゴへの防犯ネットの装着や外出の際の施錠など日ごろから注意を呼びかけましょう。また、夕暮れどきに子どもが遊んでいたら帰宅を促したり、「ひとりで遊ばない」「知らない人にはついていかない」よう注意を呼びかけることも大切です。

- 防犯活動をアピールしましょう。

防犯ボランティアだと一目でわかるような、目立つ色のおそろいのジャンパー、タスキ、腕章を着用するなど周囲にアピールしながら行いましょう。

- 継続して行いましょう。

防犯活動は継続して行うことに意味があります。無理せず、できることから行いましょう。

(6)防犯活動の注意事項

- 安全を第一に活動しましょう。

防犯ボランティアの目的は、犯罪者を捕まえることではありません。活動中に犯罪者や不審者(車)と遭遇したときは、速やかに警察に通報しましょう。また、危険な目にあったときは、防犯ブザーやホイッスルを鳴らす、大声をあげるなどして、周囲に危険を知らせながら避難し、自分の身の安全を確保してください。

「あわてない」「ケガしない」「無理をしない」が原則です。 - 夜間の活動を安全に行いましょう。

夜間の活動においては、明るい服装で歩道を歩くようにし、交通事故に気をつけましょう。 - プライバシーを守りましょう。

活動中に知り得た他人のプライバシーは、口外しないよう注意しましょう。また、防犯診断は、相手のプライバシーにかかわる場合があります。たとえ外側から行うものであっても、町内会などを通じて事前に広報したうえで、相手の了解を得て行いましょう。 - 管理者と連携して行いましょう。

駐車場や駐輪場での防犯診断を行う際は、事前に管理者から許可をもらいましょう。

放置自転車や有害チラシの撤去は、自治体や警察に相談し、ボランティアの判断だけで行わないようにしましょう。 - ボランティア保険に入りましょう。

危険なことは行わないのが原則ですが、それでも万が一に備えて「ボランティア保険」に加入することをおすすめします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)

奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)

電話:0744-47-2638

お問い合わせフォーム

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年03月28日