犯罪が起こりやすい場所はこんなところ!

『犯罪機会論』という考え方

「犯罪機会論」とは、犯罪者に犯罪の機会を与えないことによって、犯罪を未然に防止しようという考え方です。具体的には、犯罪の原因となるものがあったり、犯罪をしたいという動機をもった人がいても、目の前に、犯罪を実行できる機会がなければ、犯罪は起こらないという考え方です。「犯罪の機会」とは、犯罪を実行するのに都合の良い状況のことで、犯罪の機会を減らせば、犯罪者は犯罪の実行を躊躇するようになります。

犯罪者を減らすという視点で考えるのではなく、犯罪企図者が犯罪を起こしにくい環境を整備することで犯罪を減らすという対処法です。

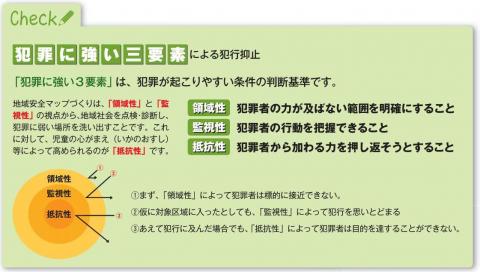

犯罪の機会を与えない=犯罪に強い3要素

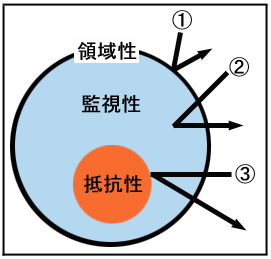

犯罪機会を減らすためには、犯罪に強い3要素「領域性」・「監視性」・「抵抗性」を高めることが必要です。

- 領域性:犯罪者の力が及ばない範囲を明確にする(場所)こと。物理的・心理的なバリア(領域性)があれば標的への接近を妨げられる。〕

- 監視性:犯罪者の行動を把握できること(場所)犯罪者が勢力圏の内側に入り込んでも、目撃される可能性(監視性)が高ければ、犯行に移る動きを阻止できる。

- 抵抗性:犯罪者から加わる力を押し返そうとする(標的)こと。犯行に及んだ場合でも、抵抗性によって犯罪者は目的を達成できない。

(注釈)出典:東京都青少年・治安対策本部安心まちづくり課「地域安全マップ」

(注釈)出典:東京都青少年・治安対策本部安心まちづくり課「地域安全マップ」

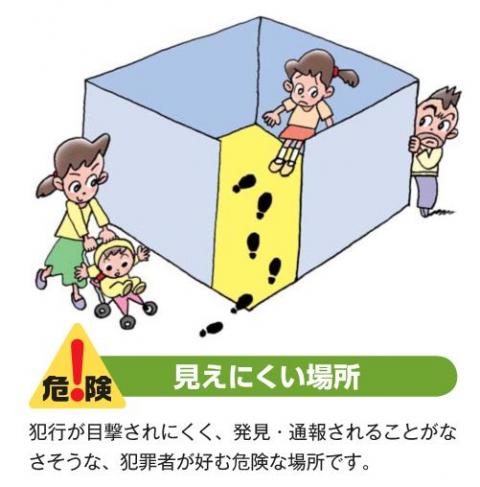

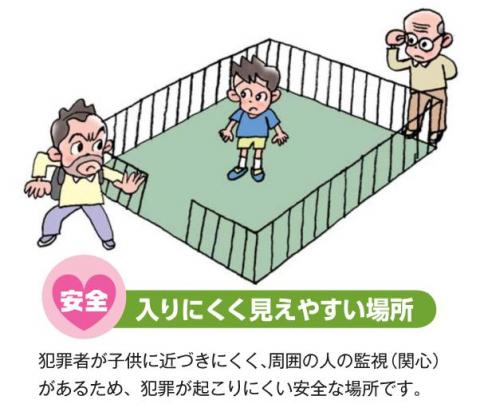

犯罪が起こりやすい場所とは?

- 犯罪が起こりやすい場所とは、「入りやすく」+「見えにくい(みられにくい)」場所です。

- 入りやすい(領域性が低い)場所+見えにくい(監視性が低い)場所=危険な場所

- 入りにくい場所(領域性が高い)+見えやすい場所(監視性が高い)=安全な場所

(注釈)出典:東京都青少年・治安対策本部安心まちづくり課「地域安全マップ」

入りやすい(領域性が低い)場所とはどんな場所?

- きちんと区切られていない。

- 境がはっきりしていない。

- 入るのに邪魔になるものがない。

どこからでも入れて、どこからでも逃げられる!

(注意)「領域性」とは犯罪者の力が及ぶ範囲の度合いのことです。

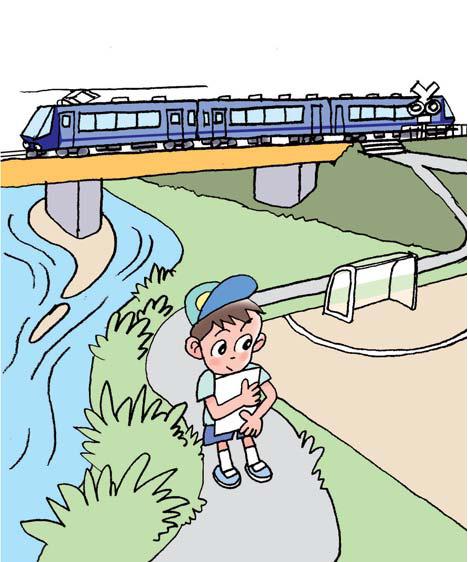

例えばこんな場所!!

- 裏通りや入り組んだ道

- 使われていない家や建物

- 街灯などの灯りの少ない道

- 野原や抜け道

見えにくい(監視性が低い)場所とはどんな場所?

- 人がほとんどいない。

- 暗い。見わたせない。

- 見るのに邪魔になるものがある。

何が起こっているのか見えない。

(注意)「監視性」とは犯罪者の行動を把握できる度合いのことです。

例えばこんな場所!!

- 高く長い塀が続く道

- 警備員のいない駐車場や駐輪場

- 物陰や曲がりくねった道や裏通りなど

- 雑草や木が生い茂って見通しの悪い場所

- 公衆トイレなど

- 路上駐車の多い道

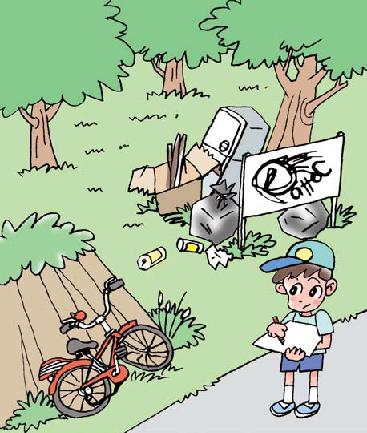

- 落書きがあったりゴミが散乱している場所

見えにくい(見られにくい)場所とは?

1.物理的に「見えにくい(見られにくい)場所

高い建物などに囲まれており、周囲からの視線がさえぎられている場所

一見、見通しが良くても(死角がなくても)視線そのものが無い場所(河川田んぼ、ビルの屋上など)

2.心理的に「見えにくい(見られにくい)場所

落書き、ゴミなどが放置されているので、見て見ぬふりをされ、人が近づきたがらない場所

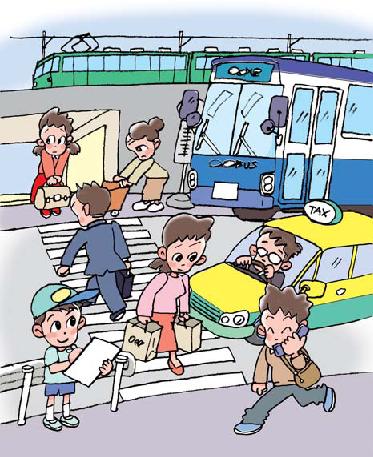

お互いの注意が散漫になるので、、周りの様子が見えにくい場所(駅、遊園地など)

(注釈)出典:東京都青少年・治安対策本部安心まちづくり課「地域安全マップ」

割れ窓理論~小さな迷惑行為がやがて重大犯罪を招く!?

「割れ窓理論」とは、人間の心理をもとにした理論です。防犯意識を持って、防犯対策を講じている地域、家庭や店舗が多くなればなるほど、凶悪犯罪を抑制しているということを理論化したものです。

たとえば、1台の自転車を放置したことで、さらなる放置自転車が増える、1個のポイ捨てが、多くの不法投棄を招く…。そのままにしておくと、「なにをやってもいいんだな」という無秩序の雰囲気が生まれ、犯罪が起こりやすくなります。その結果、落書きなどが増え、内部が荒らされ放題となり、建物そのものが犯罪の温床となってしまいます。そして、住民ははそのビルに近づかなくなり、強盗や重犯罪の頻発するところとなり、最後には地域全体が犯罪地帯になっていく…。この連鎖を実験をもとに理論化したものです。このように、地域の秩序が乱れていくうちに、最後には重大犯罪を招いてしまう…これが「割れ窓理論」です。

犯罪に強いまちづくりを目指そう!

犯罪に強いまちづくりには、防犯に配慮した環境設計などのハード面の対策が重要ですが、防犯を自分自身の問題としてとらえ、地域住民が一体となって「犯罪に強い」防犯のまちづくりを地域ぐるみで推進していく、ソフト面の対策もまた重要です。ハード・ソフト両面から犯罪に強いまちづくりを目指しましょう。

地域活動の一環として、ゴミを拾う、落書きを消す、自転車置き場を整理する…など、まちの環境美化も防犯効果を高めるといわれています。環境を美しく保つことは地域の憩いの場を広げることにもなります。さらに、花を植えたり、景観を美しく変えれば、なおいっそう生活が豊かになり、さらに地域の連帯感が強くなります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)

奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)

電話:0744-47-2638

お問い合わせフォーム

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年03月28日