医薬品、正しく使って健康に!

病気やケガの治療など、私たちの健康を守るために大切な役割を果たす医薬品。一方、医薬品には、効き目(効能・効果)だけでなく、副作用などの「リスク」もあります。健康を守るためには、おくすり手帳を活用して、医師の処方どおりに正しく使用することが必要です。

私たちに身近な2つの医薬品~「医療用医薬品」と「一般用医薬品」

私たちが病気やけがを治療するときに使う医薬品は、大きく2つに分類されることをご存じですか。一つは「医療用医薬品」。これは病院やクリニック(診療所)などで医師が出す処方箋を基に、調剤薬局で出してもらう医薬品です。もう一つは、ドラッグストアなどで、医師の処方箋がなくても購入できる「一般用医薬品」です。

医療用医薬品は、医師が患者一人ひとりの症状や体質に合わせて、使用する薬の種類や量などを処方した薬で、処方薬、処方箋薬とも呼ばれています。効き目(効果・効能)が強く、副作用が生じる場合もあるため、必ず医師の指示に従って服用しなければなりません。また、その患者のためにだけ処方された薬で、自分と同じ症状だからといって、本人以外の人が使用することはできません。

一般用医薬品は、大衆薬、市販薬、OTC(Over The Counter Drug:薬局のカウンター越しに購入できる医薬品)とも呼ばれ、軽い風邪や小さなけがをしたときなどに、薬剤師などの説明や、薬の説明書(添付文書)に基づいて、自分の判断で使用する医薬品です。多くの人が安全に安心して使えるように、副作用が生じにくい安全性の高い成分が使用されています。効き目は穏やかですが、正しく使いましょう。

医療用医薬品

- 医師が患者さんの状態や体質に合わせて処方

- 処方箋を扱う薬局で購入(処方箋が必要)

- 医師の指示に従って使用

- 自分の判断で薬を使ったり、使用を中止したりしてはならない

- 薬の効き目が強い

- 副作用が生じる場合がある

一般用医薬品

- 薬剤師などの説明を受けて、患者自身が選ぶ

- 薬剤師などがいる薬局やドラッグストアで購入(処方箋は不要)

- 薬剤師などからの適切な説明や説明書(添付文書)に従って使用する

- 自分の判断で使用する

- 薬の効き目は穏やか

- 副作用が生じにくい

放射性物質に関する肉の検査結果

消費者庁のホームページにおいて、暫定規制値を超えた放射性物質が含まれた稲わらを給与された可能性のある牛の個体識別番号リスト(厚生労働省が公表)を、放射性物質に関する肉の検査結果がわかるように整理され、消費者及び事業者(流通業、外食産業等)の皆さんに、ご利用いただけるように掲載されています。

「一般用医薬品」を買うときには、薬剤師などの説明を受けましょう

一般用医薬品も副作用が起こるリスクはゼロではありません。そこで、消費者の皆さんが自分に合った一般用医薬品を購入し、より安全に使用できるようにするため、平成21年6月から、一般用医薬品がリスクの程度に応じて「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三類医薬品」に区分され、リスク区分によって薬剤師または登録販売者が薬の適正な使用のための説明・対応を行うことになっています。

般用医薬品について分からないことがあれば、薬剤師などに気軽に相談してください。

登録販売者とは

一般用医薬品のうち、第二類、第三類医薬品についての知識をもつ専門家で、資質確認のための都道府県試験に合格し、登録を受けた人

(1)リスクの程度に応じた一般用医薬品の分類

第一類医薬品 特にリスクが高いもの

一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全性上特に注意を要する成分を含むもの

(例)H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬 など

第二類医薬品 リスクが比較的高いもの

まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの

(例)主なかぜ薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮けい薬 など

第三類医薬品 リスクが比較的低いもの

日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの

(例)ビタミンB・C含有保健薬 主な整腸薬、消化薬 など

リスク分類

薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定。新たな知見、使用に係る情報の集積により見直しが行われます。

第三類医薬品 リスクが比較的低いもの

日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの

(例)ビタミンB・C含有保健薬 主な整腸薬、消化薬 など

(2)リスクの程度に応じた情報提供

| 医薬品のリスク分類 | 質問がなくても行う情報提供 | 相談があった場合の応答 | 対応する専門家 |

|---|---|---|---|

| 第一類医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師 |

| 第二類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師 または登録販売者 |

| 第三類医薬品 | 不要 | 義務 | 薬剤師 または登録販売者 |

知っていますか? 守っていますか? 薬の正しい使い方

医薬品は、病気やけがを治療するなどの効果・効能がある一方、副作用というデメリットも併せ持っています。正しい使い方をしないと、医薬品の効果・効能が得られないだけでなく、副作用が生じてしまう場合があります。

医薬品を正しく安全に使い、健康を守るために、医療用医薬品は医師や薬剤師に指示された用法・用量をきちんと守って正しく使いましょう。医師から処方された薬は、病状が改善したからと自己判断で用量を変えたり、使用を中止したりしないでください。病状が改善しても、継続して使用しなければならない薬もありますので、医師や薬剤師の指示に従いましょう。

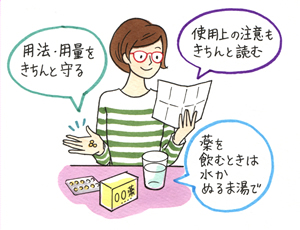

一般用医薬品は、説明書(添付文書)などに書かれている用法・用量、使用上の注意などをよく読んでから使いましょう。医薬品を正しく使うために、次のような点に注意してください。

用法・用量を正しく守る

薬は、決められた量よりも多く飲めば効果があるというものではありません。多く飲み過ぎることで副作用などが現われる危険もあります。また、薬を飲むタイミングや回数なども決められたとおりにしないと、薬の効果が弱まったり、副作用が生じたりすることがあります。定められた用法・用量をきちんと守りましょう。

(注意)「食間」は食事と食事の間のことで、食事の最中に服用するという意味ではありません。

(2)薬を飲むときは、水かぬるま湯で

薬を早く胃に運び、溶かして吸収をよくするために、薬を飲むときは、コップ1杯の水かぬるま湯で飲みましょう。少量の水では薬がのどや食道などにはりついて、その部分を傷つけてしまうことがあります。また、ジュースやお茶など、他の飲み物では、薬の効果を強めたり、逆に弱めたりします。

(3)錠剤をつぶしたり、カプセル剤をはずしたりしない

錠剤やカプセル剤は、むやみにつぶしたり、かんだり、カプセルをはずしたりしてはいけません。錠剤やカプセル剤の中には、効果を高めたり、副作用を防いだりするために、有効成分が少しずつ溶け出すように工夫したり、胃では溶けず腸で溶けるように工夫したりしているものがあります。錠剤やカプセル剤が飲みにくい場合は、医師や薬剤師に相談しましょう。

副作用のリスクをできるだけ避けるために

医薬品による副作用とは、医薬品を正しく使用したにもかかわらず現われる、薬本来の目的以外の作用のことです。副作用の現れ方は、人によっても、また、薬によっても違います。一つの薬でもさまざまな副作用があります。眠気やのどの渇きなどの軽い症状から、命にかかわる重い症状までさまざまです。薬の使用中に何か異常を感じたら、すぐに使用を中止し、医師や薬剤師に相談してください。

副作用は必ず現われるとは限りませんが、次のような人は、特に注意が必要ですので、薬の使用に当たっては、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。

以下に該当する項目がある場合には、受診時に医師へ伝え、処方してもらいましょう

特に必要な人

- アレルギーのある人

- 過去にひどい副作用を経験したことがある人

- 肝臓腎臓など薬を代謝する臓器に疾患のある人

- ほかにも薬を飲んでいる人

- 妊娠している女性、授乳中の女性

- 車の運転をしたり高い場所で作業したりする人等

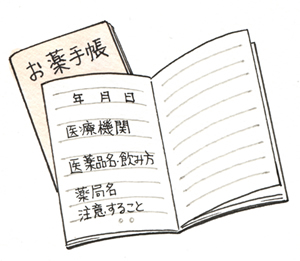

おくすり手帳

副作用を避けるためにお勧めしたいのが、調剤薬局で配布される「おくすり手帳」などを活用して、自分が使っている薬の記録をつけておくことです。おくすり手帳には、医療用医薬品、普段から使っている一般用医薬品の両方について、薬の名前や服用時間、服用して気づいた点などを記入しておきましょう。医師や薬剤師に、今使っている薬や過去に副作用をおこした薬などの名前を正確に伝えることができ、飲み合わせの悪い薬を避けたり、副作用があった薬を避けたりすることができます。

薬に関する相談や質問

薬について分からないことや不安なことがあったら、医師や薬剤師などに気軽に相談してみましょう。医師から処方された薬は、どこの調剤薬局でも取り扱うことができますが、いつも薬を調剤してもらう「かかりつけ薬局」を決めておくというのもひとつの方法です。同じ薬局を利用することで、薬の飲み合わせや重複を薬剤師に確認してもらうことができますし、薬に関する相談もしやすくなります。

薬に関する相談や質問は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)、日本薬剤師会や都道府県薬剤師会などの相談窓口でも受け付けています。医薬品の効能・効果、飲み合わせ、飲み方や使い方、その他、薬に関する心配ごとや疑問などがあるときは、気軽に相談してください。

電話での相談窓口

- PMDAくすり相談(独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) 内)

- 電話番号:03-3506-9457

- 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~午後5時

- 都道府県・日本薬剤師会・都道府県薬剤師会の相談窓口

ご存じですか? 薬の副作用の救済制度

医薬品は、適正に使用していても、完全に副作用を防ぐことは難しいとされています。医薬品を適正に使用していたにもかかわらず、副作用によって、入院治療を必要としたり、日常生活が著しく制限されるような障害が生じたりした場合には、健康被害の救済を図る「医薬品副作用被害救済制度」があります。

詳しくは、医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトをご覧ください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構「医薬品副作用被害救済制度」(外部リンク)

(参照:政府広報オンライン)

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)

奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)

電話:0744-47-2638

お問い合わせフォーム

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年03月28日