くらしの情報(食生活編)

- 食料自給率について

本ページ内の「1.食料自給率について 」の箇所をご覧ください。 - 地産地消

本ページ内の「2.地産地消」の箇所をご覧ください。 - フードマイレージ

本ページ内の「3.フードマイレージ」の箇所をご覧ください。 - 食生活の変化(食の3つの領域)

本ページ内の「4.食生活の変化(食の3つの領域)」の箇所をご覧ください。 - 食生活指針と食事バランスガイド

本ページ内の「5.食生活指針と食事バランスガイド」の箇所をご覧ください。 - 食育について

本ページ内の「6.食生活指針と食事バランスガイド」の箇所をご覧ください。 - 食品ロスについて

本ページ内の「7.食品ロスについて、考えてみる」の箇所をご覧ください。 - トレーサビリティシステム

本ページ内の「8.生産情報公表JAS規格「トレーサビリティシステム」 」の箇所をご覧ください。 - 食品衛生管理システム「HACCP(ハサップ)」

本ページ内の「9.食品衛生管理システム「HACCP(ハサップ)」 」の箇所をご覧ください。 - アレルギー物質を含む食品の表示

本ページ内の「10.アレルギー物質を含む食品の表示」の箇所をご覧ください。 - 食品添加物について

本ページ内の「11.食品添加物について」の箇所をご覧ください。 - 食中毒を予防しよう!

本ページ内の「12.食中毒を予防しよう! 」の箇所をご覧ください。

1.食料自給率について

食料自給率とは、国内で消費されている食料を、国内で生産される食料でどのくらい賄っているかを表す指標です。自給率=国内生産量/国内消費量で表されます。現在用いられているのは、個別食品のもつエネルギー値を集計して表す「カロリーベースの食料自給率」と経済的な単位である生産額を集計した「生産額ベース食料自給率」となっています。

- カロリーベース食料自給率=1人1日あたり国産供給熱量/1人1日あたり供給熱量

- 生産額ベース自給率=国内生産額/国内消費志向額

わが国では、2006年度にカロリーベース食料自給率が40%を割り込み、生産額ベース食料自給率は、68%となりました。

資料:農林水産省「知ってる?日本の食料事情」

2.地産地消

地消地産は、なるべくその土地で生産したものを食べようという意味です。「地消地産」の当初の意味は、その土地で従来生産されていたものだけでは栄養的に不足するが、他地域産のものを購入すると経済的に負担がかかるため、地元で生産しようという、地消地産による食生活の向上が目的だったようです。現在では、意味合いが変化し、安価な輸入農産物の大量流入により疲弊した地域農業を地消地産により復活し、地域振興、過疎化の防止や自給率の向上を目的としたものに変化してきています。

3.フードマイレージ

イギリスの消費者運動家ディム・ラングが提唱したといわれるフードマイルズ【FoodMiles】(環境負荷を低下させるために、なるべく地域内で生産された食料を消費しようという考え方)を参考に、輸入食料の総重量と運送距離を乗じ、その累計をフードマイレージ(FoodMileage、単位トン・キロメートル)として計量化したものです。これにより、各国間比較等を可能とし、また、品目別、輸入相手国別といった要素に分解することによって、食料輸入の構造や特徴を明らかにすることにも役立つようになりました。

わが国のフードマイレージの総量は、約9,000億トン・キロメートルで、韓国や米国の約3倍、イギリス・ドイツの約5倍、フランスの約9倍といわれています。いかに日本の食糧が外国に依存しているかがうかがえます。

4.食生活の変化(食生活の3つの領域)

現在の食生活は、「内食」(ないしょく)。「外食」(がいしょく)、「中食」(なかしょく)の3つに分けられます。内食は家庭内食の略で、家庭内で調理されたものを家族などで食べることをいい、外食は、レストランや旅館など外食施設で食べることです。また、中食とは、持ち帰り弁当などを購入して、食事を済ませることをいいます。内食は、家庭内の労働力によって賄うものですが、外食、中食は、調理の全部または基幹である部分を家庭外の第三者に依存するため、外食、中食は「食の外部化」ともいわれています。

5.食生活指針と食事バランスガイド

食生活指針は、食料消費の改善及び農業資源の有効利用のため、文部科学省、厚生労働省及び農林水産省が連携して策定した10項目から成る指針です。この指針は、「健康日本21」の「栄養・食生活」分野で設定された目標に向けて具体的な実践を進めていく手立ての1つとして策定されました。設定された指針は、以下のとおりです。

- 食事を楽しみましょう。

- 1日の食事のリズムから、健やかな生活リズムを。

- 主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

- ご飯などの穀類をしっかりと。

- 野菜、果物、牛乳・乳製品、豆類、魚なども組み合わせて。

- 食塩や脂肪は控えめに。

- 適正体重を知り、日々の活動に見合った食事量を。

- 食文化や地域の産物を活かし、時には新しい料理も。

- 料理や保存を上手にして無駄や廃棄を少なく。

- 自分の食生活を見直しましょう。

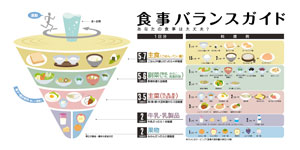

食事バランスガイドは、食生活指針をよりわかりやすく具体的な行動に結び付けるものとして、「食事の基本」を身につけるための望ましい食事のとり方やおおよその量をわかりやすく示しています。1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安を分かりやすくイラストで示されています。

コマのイラストにより、一日分の食事を表現し、これらの食事のバランスが悪いと倒れてしまうことを表現しています。あなたのコマはうまくまわっているでしょうか?

「バランスガイドを使って食生活をチェックしてみませんか?

厚生労働省・農林水産省作成「食事バランスガイド」チェックシートのページへ(外部リンク)

6.食育について

近年、食を取り巻く環境が大きく変化しています。

食育とは、国民1人ひとりが、生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保などが図れるよう自らの食について考える習慣や食に関する様々な知識と食を選択する判断力を楽しく身につけるための学習の機会を提供するなどの取り組みをいいます。食育基本法が2005年に成立し、地域でさまざまな取り組みが推進されています。

「食べる力」=「生きる力」です。食育によって身に付けたい「食べる力」には、食事を通じて「心と身体の健康を維持できること」、「食事の重要性や楽しさを理解すること」、「食べ物を自分で選択し、食事づくりができること」、「家族や仲間と一緒に食べる楽しみを味わうこと」、「食べ物の生産過程を知り、感謝する気持ちを持つこと」などが含まれます。これらは、子供のころから家庭や学校、地域など様々な場所で学び、身に付けていくもので、大人になってからも生涯にわたって実践し、育み続けていくことが必要です。さらに大人には、そうした食の知識・経験や日本の食文化などを「次世代に伝える」という役割もあります。

食育を実践するのは、皆さん一人ひとりです。以下に紹介する日常生活の中での主な取組を参考に、できることから食育を始めましょう。

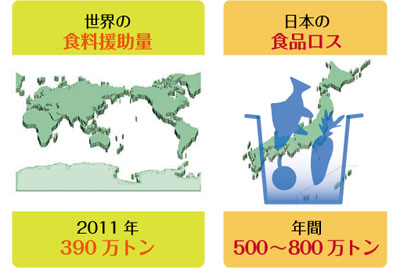

WFP発表の数値

(出典:政府広報オンライン)

7.食品ロスについて、考えてみる

「食品ロス」年間500万トン~800万トン、1人1日おにぎり1~2個分の食べ物に相当します

世界中で8億人を超える人々が飢餓や栄養不足で苦しんでいる一方で、日本では、年間約500万トン~800万トンの「食品ロス」が排出されているとも言われています。これは、我が国におけるコメの年間収穫量(平成24年約850万トン)に匹敵し、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料援助量(平成23年で年間約390万トン)を大きく上回る量です。また、日本人1人当たりに換算すると、"おにぎり約1~2個分"が毎日捨てられている計算となります。

食品ロスは、売れ残りや期限切れの食品、食べ残しなど、食べられるのに捨てられている食料です。日本の食料自給率は現在39%(平成23年度)で、大半を輸入に頼っていますが、その一方で、食べられる食料を大量に捨てているという現実があるのです。食品ロスを減らすために、食べ物をもっと無駄なく、大切に消費していくことが必要です。

食品ロスを減らすために、私たちはどのようなことを心がけたらよいのか、考えてみましょう。

「食品ロス」は様々な場面で発生約半数は家庭から

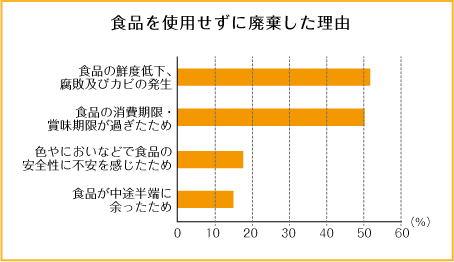

家庭においても食品ロス全体の約半数にあたる年間200万トン~400万トンが発生しています。食材別にみると最も多いのは野菜、次いで調理加工品、果実類、魚介類です。 食品を食べずに捨てた理由として多いのは、

- 「鮮度の低下、腐敗、カビの発生」

- 「消費期限・賞味期限が過ぎた」

などが挙げられています。

家庭から出される生ごみの中には、手つかずの食品が2割もあり、さらにそのうちの4分の1は賞味期限前にもかかわらず捨てられている現状があるようです。そのほか、調理の際での、野菜の皮剥きや肉の脂身を取り除きなど、食べられる部分を過剰に捨てていることも食品ロスの原因になっています。

資料:農林水産省「平成21年度食品ロス統計調査(世帯調査)」(複数回答による)

食品メーカー

食品ロスとなっているもの

- 定番カット食品や期限切れ食品などの返品

- 製造過程で発生する印刷ミスなどの規格外品

小売店

食品ロスとなっているもの

- 新商品販売や規格変更に合わせて店頭から撤去された食品

- 期限切れなどで販売できなくなった在庫など

レストランなどの飲食店

食品ロスとなっているもの

- 客が食べ残した料理

- 客に提供できなかった仕込み済みの食材など

発生量

合計 500万トン~800万トン

家庭

食品ロスとなっているもの

- 調理の際に食べられる部分を捨てている

- 食べ残し

- 冷蔵庫などに入れたまま期限切れとなった食品など

発生量

200万トン~400万トン

合計

500万トン~800万トン

(出典:政府広報オンライン)

食べ物を無駄にしないために、毎日の暮らしの中からできることを実践してみましょう。

参考情報

[食品ロス削減]食べもののムダをなくそうプロジェクト | 消費者庁(外部リンク)

ご存じですか?食品ロスを減らすこんな取り組み

飲食店やNPO法人、地域などで、食品ロスを減らす様々な取組が行われている一例です。

フードバンク活動~期限切れ間近の食品や規格外品を有効活用

食品メーカーや卸、小売店で発生する食品ロスには、期限切れ間近の食品や印刷ミスや包装破損といった規格外品などがあります。そこで例えば小売店では、品質上問題がないことを消費者にお知らせしながら、見切り・値引き販売して売り切ろうとする取組が行われています。

こうした業界の取組に加え、最近ではこうした食品を企業から寄付してもらい、福祉施設などへ無償提供する「フードバンク活動」というボランティアもあります。

フードバンクは1960年代にアメリカで始まった活動です。日本では、平成14年(2002年)から、NPO法人「セカンドハーベスト・ジャパン」が本格的に活動を開始し、今では全国各地に取組が広がっています。

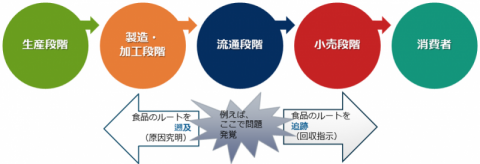

8.生産情報公表JAS規格「トレーサビリティシステム」

食品トレーサビリティ

食品トレーサビリティとは、「食品の移動を把握できること」

各事業者が食品を取扱った際の記録を作成し保存しておくことで、食中毒など健康に影響を与える事故等が発生した際に、問題のある食品がどこに行ったかを調べたり(追跡)、どこから来たのかを調べたり(遡及)することができます。

(農林水産省)

トレーサビリティシステム(履歴情報遡及可能性)システムは、IT技術を利用して食品の生産・加工の履歴を一元的にさかのぼって追跡できるシステムです。トレーサビリティとは、「trace(追跡)」と「ability(可能)」の2つを合わせた言葉で、追跡可能性という意味で、食品の移動を把握できるようにするということです。

このシステムは、万一の事故発生時に迅速・的確な対応を行うために開発され、これにより、消費者に選択のための判断材料を提供することができるようになりました。

牛肉のトレーサビリティを例に取ると、牧場で飼育される牛の1頭1頭にアドレスが付けられていますので、市域履歴データを収集し、その生育過程をモニタリングして生産性を向上させるためのデータとして活用することが可能になります。また、食肉処理された牛肉は、それぞれの部位肉ごとにアドレスが付与され、流通経路を確認することができるようになり、消費者は食肉パックに表示されたアドレスからその肉が、「どこの牧場で」「どのような飼育状態を経て生産されたものか」「どこで食肉処理されたか」が分かり、食の安全・安心を見守ることが可能となります。

「食卓から農場まで」顔の見えるしくみ整備の一環として、牛肉、豚肉、農産物(米、野菜、果物など生鮮農産物全般)、一部の加工品(豆腐、こんにゃく)が対象となっていますが、養殖魚についても導入が検討されています。尚、この規格に適合したものには、生産情報公表JASマークが付されます。

クリックすると、「牛の固体識別番号情報」のページへとびます。

牛肉(注釈)のトレーサビリティ」

(注釈)牛肉とは牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の対象をさす。

米・米加工品(注釈)のトレーサビリティ

(注釈)米・米加工品とは、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の対象をさす。

9.食品衛生管理システム「HACCP(ハサップ)」

HACCP「ハサップ」とは、「HazardAnalysisandCriticalControlPoints」の頭文字をとった略称で、「危害分析重要管理点」と訳されています。最終製品の検査を中心とするのではなく、原材料から製造工程のすべてを連続的に管理することにより、製品の安全性を保障しようとする衛生管理手法で、「FAO(国連食糧農業機関)とWHO(世界保健機構)により設置された合同食品規格(コーデックス)委員会が、各国に採用を推奨しています。

HACCP方式は、原料の入荷から製造・出荷までのすべての工程において、あらかじめ危害を予測し、その危害を防止(予防、消滅、許容レベルまでの減少)するための重要管理点(CCP)を特定して、そのポイントを継続的に監視・記録(モニタリング)し、異常が認められたらすぐに対策を取り解決することで、不良製品の出荷を未然に防ぐことができるシステムです。

10.アレルギー物質を含む食品の表示

近年、食物アレルギーを原因とする健康危害が増加しています。アレルギー患者が重篤な危害を避けられるように食品を選択できることが必要です。そこで、アレルギー物質を含む旨の表示が2001年から義務づけられました。特定原材料を含む容器包装された加工食品には、特定原材料を含む旨を記載しなければならないとされています。アレルギー物質は微量であっても、アレルギーを誘発することがあるため、キャリーオーバーや加工助剤についても表示が義務づけられています。特定原材料として表示が義務付けられているもの、及び特定原材料に準ずるものは下記のとおりです。

- 特定原材料(省令で定められ、表示が義務化された7品目

卵・乳・小麦・エビ・カニ(症例数が多いもの)・ソバ・落花生(症状が重篤であり、生命にかかわるため特に留意が必要なもの) - 特定原材料に準ずるものとして、可能な限り表示することが推奨された20品目

アワビ・イカ・イクラ・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・クルミ・サケ・サバ・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・マツタケ・モモ・ヤマイモ・リンゴ・ゼラチン・カシューナッツ・ごま

11.食品添加物について

食品衛生法で食品添加物とは、「食品の製造の過程において、または食品の加工もしくは保存の目的で食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するもの」と定義されています。

食品に他の物質を加えて何らかの新しい価値を持たせようということは古くから行われてきました。食品添加物の使用目的、最初は食品の保存性を高めることだったと考えられていますが、しだいに、味、香り、見た目の美しさなどのために使われるようになったようです。食品の製造・加工・保存などの目的で使用されるものは、天然物、科学物質にかかわらず、すべて表示しなければなりません。(「天然香料」及び「一般飲食物添加物」は適用外。)

また、添加物は、使用禁止を原則とし、指定したものについてのみ使用を認める、ポジティブリスト方式を原則としています。

添加物は、大きく下記の4つに分類されています。

- 指定添加物

- 既存添加物…天然添加物

- 天然香料…天然添加物

- 一般飲食物添加物…天然添加物

(注意)食品添加物の種類と用途を詳しく知るには、以下の日本食品添加物協会のページへ(外部リンク)へ

食品添加物の安全性

添加物は、一生涯食べ続けていても安全であることが必要です。添加物の指定にあたって、さまざまな試験が行われ、安全性が確認されています。

一般毒性試験

- 28日間反復投与毒性試験:実験動物に28日間繰り返して与えて生じる毒性を調べる。

- 90日間反復投与毒性試験:実験動物に90日以上繰り返し与えて生じる毒性を調べる。

- 1年間反復投与毒性試験:実験動物に1年以上の長期間にわたり繰り返し与えて生じる毒性と、毒性の認められない無毒性量を調べる。

特殊毒性試験

- 繁殖試験:実験動物に二世代にわたって与え、生殖機能や新生児の発育に及ぼす影響を調べる。

- 催奇形性試験:実験動物の妊娠中の母体に与え、胎児の発生や発育に及ぼす影響を調べる。

- 発がん性試験:実験動物にほぼ一生涯にわたって与え、発がん性の有無を調べる。

- 抗原性試験:実験動物でアレルギーの有無を調べる。

- 変異原性試験:発がん性試験の予備試験として、細胞の遺伝子や染色体への影響を調べる。

ADI(許容一日摂取量)

一年間反復投与毒性試験から毒性の現れない最大の量(無毒性量)を求め、それを安全係数で割った値をヒトのADI(許容一日摂取量)といいます。ADIはヒトの体重1キログラム当たり1日に何ミリグラム(ミリグラム/キログラム)または、(ミリグラム/キログラム/day)までとして示されてます。

安全係数は通常100(ヒトと動物の差として10、個人差【病人、幼児、性差、妊婦、老人など】として10)とされています。

12.食中毒を予防しよう!

食中毒は、飲食物そのもの及び器具・容器包装を介して私たちの体内に侵入した食中毒菌や有毒・有害な科学物質などによって起こる健康被害です。

食中毒はその原因によって下記の5つに分類されます。

- 細菌性食中毒サルモネラ属菌、腸炎ビブリオなど

- ウイルス性食中毒ノロウイルスなど

- 自然毒食中毒動物性自然毒、植物性自然毒

- 科学物質食中毒ヒスタミン、有毒金属(水銀・カドミニウム)、有害物質(ヒ素)、農薬など

- その他原虫類(クリプトスポリジウムなど)、寄生虫類(アニサキスなど)

食中毒の発生状況としては、多くが細菌性食中毒によるものですが、ウイルスによる食中毒の発生も最近増加しています。近年、食中毒発生件数は減少の傾向にありますが、2006年はノロウイルスを原因とする食中毒により患者数が大変多くなりました。

病因物質別食中毒発生推移は以下の「食品安全委員会調べ(外部リンク)」をご覧ください。

家庭による衛生管理《食中毒を予防しよう!》

1.細菌を付着させない。

- 生鮮食品は新鮮なものを購入

- 消費期限を確認

- 肉、魚、卵を取り扱うときは、前後に手指を洗浄

- 包丁、まな板、ふきんなどは使用後に洗浄

- ラップがしてある野菜もよく洗浄

2.最近を増殖させない。

- 生鮮食品は新鮮なものを購入

- 冷蔵庫のつめすぎに注意(70%を目処に!)

- 冷凍食品の解凍は冷蔵庫内か電子レンジで行う。

- 温度管理の必要な食品は、買い物の最後にして、まっすぐ家に帰る。

3.殺菌する。

- 中心部の温度が75度(ノロウイルスは85度)、1分間以上となるように加熱

- 電子レンジでの調理は温度むらに注意!

(イラスト提供:政府広報オンライン)

| 菌・ウイルス名 | 特徴 |

|---|---|

| 腸管出血性大腸菌(O157やO111など) | 牛や豚などの家畜の腸の中にいる病原大腸菌の一つで、O157やO111などがよく知られています。毒性の強いベロ毒素を出し、腹痛や水のような下痢、出血性の下痢を引き起こします。腸管出血性大腸菌は食肉などに付着し、肉を生で食べたり、加熱不十分な肉を食べたりすることによって食中毒を発症します。乳幼児や高齢者などは重症化し、死に至る場合もあります。 |

| カンピロバクター | 牛や豚、鶏、猫や犬などの腸の中にいる細菌です。この細菌が付着した肉を、生で食べたり、加熱不十分で食べたりすることによって、食中毒を発症します。また、吐き気や腹痛、水のような下痢が主な症状で、初期症状では、発熱や頭痛、筋肉痛、倦怠感などがみられます。 |

| サルモネラ属菌 | 牛や豚、鶏、猫や犬などの腸の中にいる細菌です。牛・豚・鶏などの食肉、卵などが主な原因食品となるほか、ペットやネズミなどによって、食べ物に菌が付着する場合もあります。菌が付着した食べ物を食べてから半日~2日後ぐらいで、激しい胃腸炎、吐き気、おう吐、腹痛、下痢などの症状が現れます。 |

| セレウス菌 | 河川や土の中など自然界に広く分布している細菌です。土がつきやすい穀類や豆類、香辛料などが主な感染源となり、チャーハンやスパゲティ、スープなどが原因食品となっています。毒素の違いによって、症状はおう吐型と下痢型の症状に分けられます。おう吐型は食後1~5時間後、下痢型は食後8~16時間後に症状が現れます。セレウス菌は熱に強く、加熱による殺菌が難しいのが特徴です。ただし、少量では発症しないため、菌を増やさないことが予防のポイントです。 |

| ブドウ球菌 | ブドウ球菌は自然界に広く分布し、人の皮膚やのどにもいます。調理する人の手や指に傷があったり、傷口が化膿したりしている場合は、食品を汚染する確率が高くなります。汚染された食品の中で菌が増殖し、毒素がつくられると食中毒を引き起こします。ブドウ球菌は、酸性やアルカリ性の環境でも増殖し、つくられた毒素は熱にも乾燥にも強いという性質があります。汚染された食物を食べると、3時間前後で急激におう吐や吐き気、下痢などが起こります。 |

| ウエルシュ菌 | 人や動物の腸管や土壌などに広く生息する細菌です。酸素のないところで増殖し、芽胞を作るのが特徴です。食後6~18時間で発症し、下痢と腹痛が主な症状として現れます。カレー、煮魚、麺のつけ汁、野菜煮付けなどの煮込み料理が原因食品となることが多く、対策としては、加熱調理した食品の冷却は速やかに行い、室温で長時間放置しないことです。また、食品を再加熱する場合は、十分に加熱して、早めに食べることがポイントです。 |

| ノロウイルス | ノロウイルスは手指や食品などを介して、口から体内に入ることによって感染し、腸の中で増殖し、おう吐、下痢、腹痛などを起こします。ノロウイルスに汚染された二枚貝などの食品を十分加熱しないまま食べたり、ノロウイルスに汚染された井戸水などを飲んだりして感染するほか、ノロウイルスに感染した人の手やつば、ふん便、おう吐物などを介して、二次感染するケースもあります。 |

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)

奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)

電話:0744-47-2638

お問い合わせフォーム

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年03月28日